夢想正要起飛,

癌症猝不及防打亂了既有

生命規劃

青年癌友面臨的困境,

職場歧視、經濟壓力、人際關

係、生育問題

譬如小於18歲的癌友,社會機能發展中斷,

高中生活及獨立生活被延誤;

18~25歲的人則擔

心無法保險,26~39 歲則須考慮成家、生育問題。

癌症成為全球青年第四大死因,

近120萬青年癌友,有 1/3 人因癌症死亡

根據2021 年12月發表在知名醫學期刊《刺胳針:腫瘤學(Lancet Oncology)》研究,首次針對2019年全球AYA世代進行癌症負擔分析,結果發現,共計有119萬青年被診斷為癌症,39.6萬名青年因癌症死亡,癌症成為全球青年的第四大死因,值得關注。

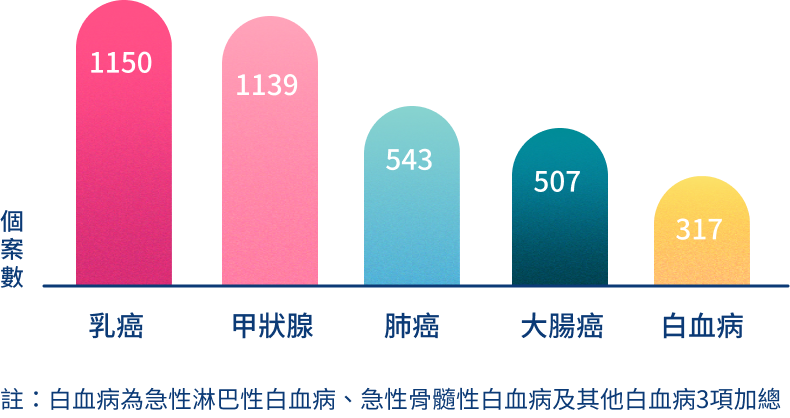

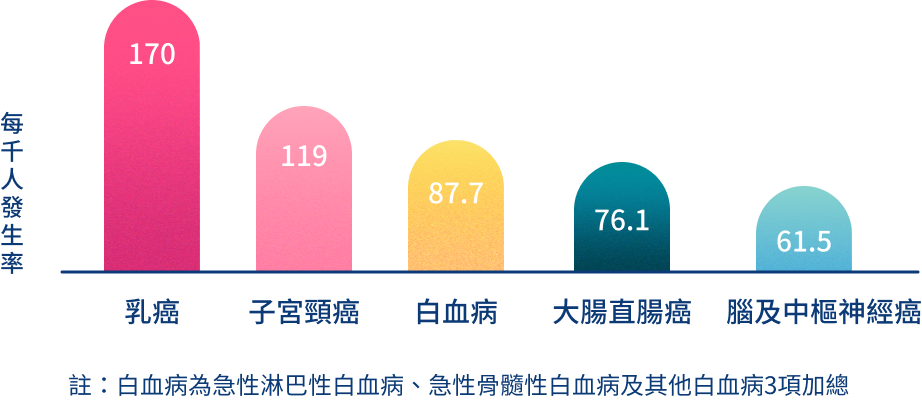

在台灣,根據國民健康署癌症登記資料顯示,平均每 10 名癌症患者,就有一名是 20~44 歲的青壯年,約佔罹癌總人數的 10%,若進一步以 15~39 歲推估,每年約增加 1500 名青年癌友。

資料來源:衛福部國健署2019年癌症登記資料、《刺胳針:腫瘤學(Lancet Oncology)》研究:2019年全球AYA世代癌症負擔分析

據 2016 年國健署癌症登記報告 ,初次診斷為癌症的女性 48,978 人,其中約有 11,071 人年齡小於45歲, 約每 5 位新診斷的女性癌友,就有 1 位處於育齡階段。

隨著醫療的進步,癌症存活率提升,治療旅程中也不只是消滅癌細胞, 「生育保存的觀念」也成了病友們的旅程關卡。

醫療人員工時長,服務病患人數多,能在剛罹癌細談解說到生育保存的 時間有限,希望讓更多人了解在化療前、有選擇時知道此觀念。

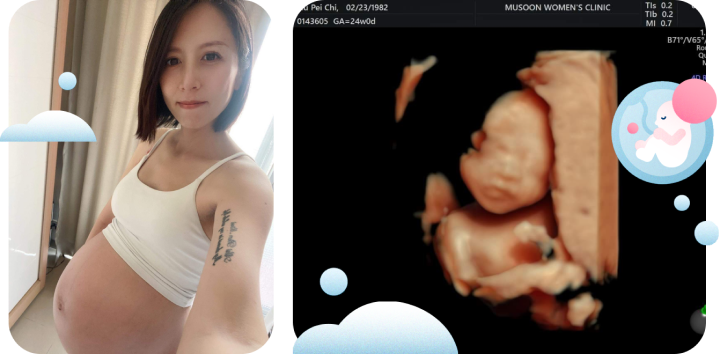

許珮琪36歲時,正在做不孕症治療,意外發現自己確診乳癌,許珮琪難過地表示,自己是個健康寶寶,每天健身運動,從沒想過會罹癌,保險只有買儲蓄險。

「確診當下我覺得遺憾,怎麼沒有幫先生留下我們的小孩?」

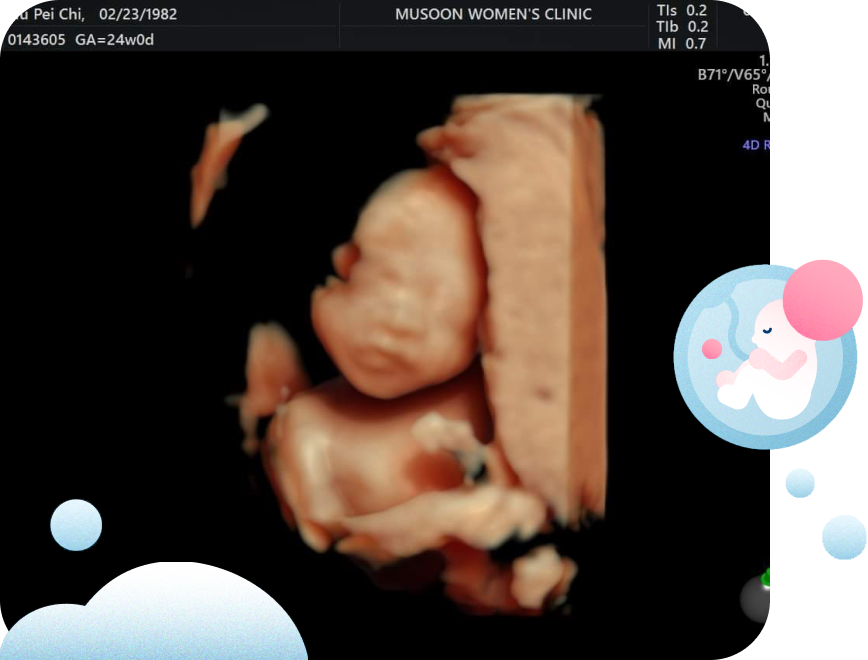

當時醫生告知化療可能影響卵子品質、卵巢受損,想生小孩要趕快預作準備:凍卵、凍胚胎做生育保存計劃,夫妻倆抓緊時間在治療前冷凍了10個胚胎。

治療過程跌跌撞撞,卻也帶來最大的驚喜:她植入胚胎,成功懷孕,生下可愛的女兒,實現了當媽媽的願望。現在,每週至少兩天,她會揹著寶寶一起爬山,並把自己鍛鍊得更強壯,「我要用滿滿的愛,讓寶寶感受到這個混亂世界的美好。」這是她生子前許下的心願,希望能陪寶寶一起長大。

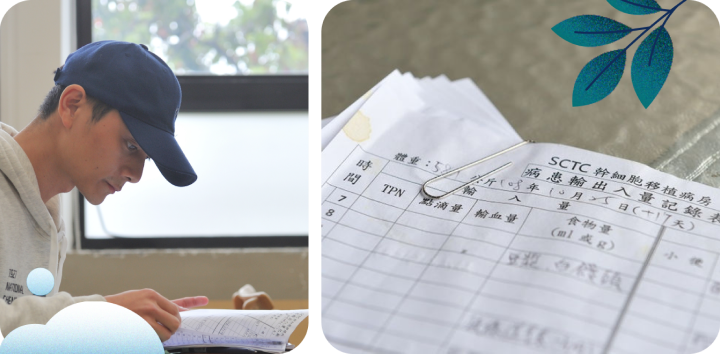

大二升大三那年暑假,陳紹軒剛滿20歲,剛通過日文檢定考試,正準備資格考完就能去日本交換留學,那是他從小到大的夢想。母親卻在這時發現他脖子兩側有腫塊,就醫確診是何杰金氏淋巴癌,突如其來的癌症,夢想被迫擱置、學業被迫中斷,開始接受治療,他忍耐著治療的痛苦煎熬,1年後好不容易控制住病情,重新復學通過了資格考試,興高采烈準備赴日圓夢時,竟又被醫生宣判癌症復發。

治療過程中,除了經濟壓力負擔,心理上的孤單、孤獨感也不時席捲籠罩著他。「我覺得很孤獨、孤單,」他說,在醫院治療找不到同年齡的癌友,沒有併肩作戰的夥伴,家人朋友也不了解你經歷了什麼。

即使孤單,身體比以前孱弱、容易疲倦,陳紹軒依然沒有放棄探索世界的勇氣,不過這次他仔細衡量個人狀況,小心翼翼踏出每一步......。

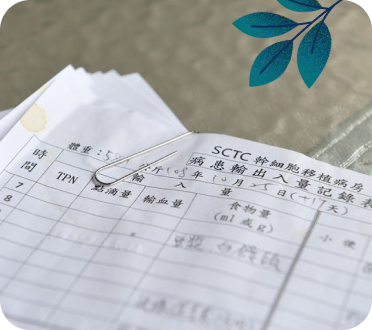

2年前被確診淋巴癌第二期時剛滿30歲,當初她發現鎖骨下緣有顆小腫瘤,在朋友催促下到醫院檢查,因為一直找不出原因,從乳房外科、胸腔科一路轉到血液腫瘤科才確診。

治療期間經濟問題頗讓她操心,她也學著精打細算找資源。譬如,把所有保單仔細翻看一遍,並請教保險專家。

她也上網找了很多癌症補助款項,大多數要求嚴格、限制多,結論就是:補助門檻高、申請不易。她覺得,癌症治療中因突發狀況的支出還不少,金額動輒上萬元,負擔不小,有時一筆小小的補助款項,就可能是癌友救命的及時雨。

她覺得,罹癌後生活變得好充實,以前想要做的沒有執行,生病後覺得時間有限,「想做的就要趕快去做」,她學會了活在當下。